DAS MAß DER KÄLTE

Jeder,

der

in

den

letzten

Wochen

aus

dem

Fenster

geschaut

hat,

hat

sicher

Freude

gehabt.

Ein

Winter

mit

tiefen

Temperaturen.

Es

hingen

Eiszapfen

auf

den

Dächern,

der

Schnee

hat

geglitzert

und

geknirscht,

wie

er

es

nur

bei

minus

10°

bis

minus

20°C

tut.

Die

Bäche

vereisen

spektakulär,

die

Luft

ist

ganz

trocken,

die

Aussicht

von

den

Bergen

unvergleichlich.

Die

Mürz

war

weithin

zugefroren,

die

Singvögel,

die

über

den

Winter

in

diesen

Breitengraden bleiben, haben einen hohen Bedarf an Zusatzfütterung gehabt.

Es

scheint

ein

ganz

normaler

Winter

zu

sein

und

doch

wird

medial

immer

nach

dem

Superlativ

gesucht:

„Im

Tiefland

Österreichs

kältester

Jänner

seit

neun

Jahren.“

schreibt

beispielsweise

die

GeoSphere

Austria

auf

ihrer

Seite.

Sie

könnte

auch

schreiben:

„Ein

etwas

kälterer

Jänner

als

durchschnittlich.“

(Klimaperiode

1991-

2020)

-

das

lässt

sich

aber

vielleicht

nicht

ganz

so

reißerisch

verkaufen,

wie:

„

…

und

auf

den

Bergen

war

es

um

0,6

°C

zu

kalt.“

Zu

kalt?

Die

Temperaturkurve

wird

niemals!

exakt

dem

Schnitt

folgen,

gerade

Ausreißer

formen

ja

auch

den

Schnitt!

Aber

wenn

man

den

Betrachtungszeitraum

jedes

Mal

neu

festlegt

und

dabei

so

klein

wie

möglich

macht,

wird

immer

ein

Superlativ

zu

finden

sein.

Deswegen

erachte

ich

es

als

nicht

ganz

angebracht

immer

von

zu

hohen

oder

zu

niedrigen

Temperaturen

zu

sprechen.

Wir

wissen

aber

ohnedies

alle,

dass diese Formulierungen anderen als wissenschaftlich - meteorologischen Gründen geschuldet sind.

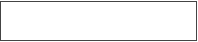

Der

MÜRZPANTHER

allerdings

freut

sich

über

diesen

Jänner,

über

die

Eisblumen

an

Türen

und

Fenstern,

über

den

Reif

auf

den

Bäumen,

den

Sträuchern.

Die

Landschaft

bekommt

eine

unwirkliche

Komponente,

die

malerisches

hat,

die

Temperaturmessung

hingegen

ist

und

bleibt

der

Wissenschaft

vorbehalten.

Und

über

genau

diese

physikalische

Größe

hat

aufgrund

der

Jännertemperaturen

der

MÜRZPANTHER

bei

Thomas

Wostal

von der GeoSphere Austria um ein Interview angefragt.

dMP: Wie viele Messstellen in der Steiermark gibt es für die Ermittlung der Temperatur?

Thomas

Wostal:

Im

Messnetz

der

GeoSphere

Austria

gibt

es

rund

40

teilautomatische

Wetterstationen

in

der

Steiermark,

an

denen

rund

um

die

Uhr

die

Temperatur

erfasst

wird

(und

andere

Parameter).

Weiters

gibt

es

Temperaturmessungen

im

Rahmen

der

Messnetze

anderer

Anwendungsbereiche,

z.B.

Lawinenwarndienst,

Hydrografischer Dienst etc.

dMP:

Seit

wann

gibt

es

die

teilautomatischen

Wetterstationen

(TAWES)

und

die

vollautomatische

Wetterstationen (VAMES)?

Thomas

Wostal:

Erste

teilautomatische

Wetterstationen

gab

es

Ende

der

1980er-Jahre.

Die

erste

Ausbaustufe

des

TAWES-Messnetzes

gab

es

1992.

Die

erste

Ausbaustufe

des

VAMES-Messnetzes

begann

2011.

Bei

VAMES

geht

es

in

Zusammenarbeit

mit

der

Austrocontrol

vor

allem

um

die

automatische

Messung

von

für

die

Luftfahrt

wichtigen

Elementen

wie

Sichtweite,

Niederschlagsart,

Wolkenuntergrenze

etc.

Viele

Wetterstationen

waren

aber

natürlich

schon

lange

vor

der

(Teil-)Automatisierung

in

Betrieb.

Zum

Beispiel

besteht

die

längste

Temperaturreihe der Steiermark seit 1837 an der Wetterstation Graz Universität.

dMP:

Werden

für

die

durchschnittliche

Jahrestemperatur

die

durchschnittlichen

Tagestemperaturen

der

Messstellen herangezogen und durch Berechnung ermittelt?

Thomas

Wostal:

Für

z.B.

Monatsbilanzen

wird

das

Monatsmittel

nach

der

Formel

Tmean_month

=

(mean_Tmax+mean_Tmin+mean_T7+mean_T19)/4

berechnet.

Das

Monatsmittel

wird

also

aus

den

Mittelwerten

der

täglichen

Werte

der

Max-,

Min-,

7-Uhr-

und

19-Uhr-Temperatur

berechnet.

Das

Jahresmittel

wird

dann

aus

diesen Monatsmitteln berechnet.

-

Die Eisschollen habe ich am Attersee entdeckt, der Reif auf den Bäumen bildete sich in meinem Garten.

Fotocredit: der MÜRZPANTHER

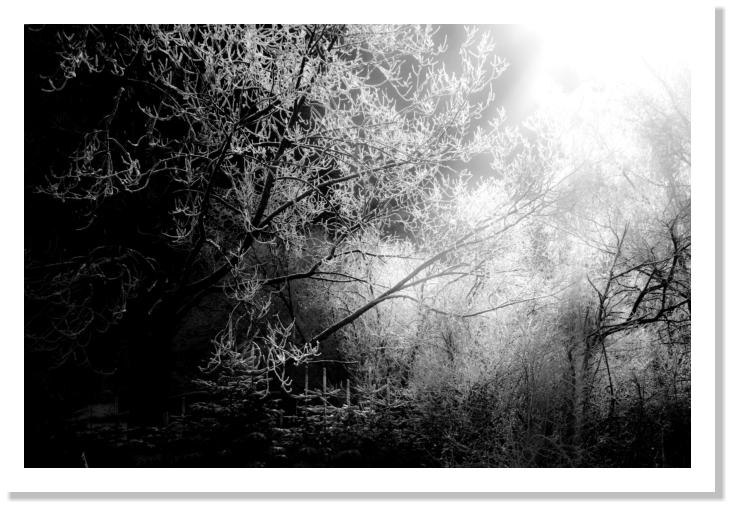

Welcher Hundebesitzer kennt es nicht: Die Vierbeiner lieben den

frischgefallenen, weichen Schnee und springen allesamt wie die

Welpen darin herum.

Fotocredit: der MÜRZPANTHER

dMP:

In

welcher

Höhe

wird

gemessen

und

gibt

es

bei

den

Messstationen

Höhenunterschiede?

Dazu:

Unterscheiden

sich

die

Temperaturen

in

20cm

über

dem

Boden

von

jenen,

die

zur

gleichen

Zeit

in

1m

20cm gemessen werden?

Thomas

Wostal:

Je

nach

Wetterstation

sind

alle

oder

einige

der

folgenden

Messhöhen

in

Verwendung:

Über

dem

Untergrund:

2

Meter,

5

Zentimeter.

Im

Boden:

10,

20,

50

Zentimeter.

Ja,

es

gibt

Unterschiede

in

den

verschiedenen Höhen. Sie sind je nach Tages- und Jahreszeit sehr unterschiedlich.

Dieser

Umstand

ist

auch

für

die

Vegetation

von

entscheidender

Bedeutung.

Dazu

meint

die

Botanikerin

Mag.

Margarita

Lachmayer

vom

Naturhistorischen

Museum

Wien

in

einem

Artikel

in

der

Presse

vom

31.

Jänner

2026

„Wie

überlebt

die

Schneerose?“

folgendes:

„

Die

Schneerose

schützt

sich

schon

durch

ihre

Größe

-

sie

wird

selten

höher

als

40

Zentimeter.

Und

sie

steht

in

der

Schneedecke,

meist

umgeben

von

etwas

Laub.

Es

kann

sein, dass es in zwei Metern Höhe minus 13 Grad hat und am Boden nicht viel kälter als Null Grad ist.

“

dMP:

Sind

die

Messstellen

in

der

Steiermark

gleich

verteilt

wie

die

landschaftlichen

Gegebenheiten

des

Landes?

Oder

anders:

Wie

viele

Messstationen

befinden

sich

auf

verbauten

Gebiet

–

wie

viele

auf

natürlichen

Freiflächen,

da

laut

Statistik

„nur“

ca.

22%

verbaut

sind?

Werden

die

Daten

dann

auch

gleich

gewichtet?

Wenn

auf

22%

verbautem

=

städtischem

Gebiet

eine

Messstation

steht

und

eine

im

Wald,

wäre

die

Verteilung

50:

50.

Aber

das

ergibt

den

Durchschnittswert

der

Temperatur

der

Gesamtfläche

der

Stmk

ja

verfälscht,

da

ja

der

Anteil

der

Stadt

nur

22%

ist!

Beeinflussen

Häuser

und

asphaltierte

Straßen

die

Messungen?

Thomas

Wostal:

Die

teilautomatischen

Wetterstationen

stehen

nach

Möglichkeit

auf

Wiesen

und

möglichst

wenig

beeinflusst

von

Gebäuden,

aber

sie

benötigen

Strom-

und

Telekommunikationsanbindung.

Daher

können

die

Messstellen

nicht

gleich

verteilt

sein

wie

die

landschaftlichen

Gegebenheiten

der

Steiermark.

Das

ist

aber

für

viele

Anwendungen

bzw.

Fragestellungen

auch

nicht

notwendig.

Zum

Beispiel

haben

langfristige

Änderungen

der

Temperatur

eine

sehr

hohe

Korrelation

über

die

gesamte

Fläche

Österreichs

hinweg.

Denn

wenn

das

Klima

in

Österreich

wärmer

wird,

wird

es

überall

in

einem

ähnlichen

Ausmaß

wärmer,

egal

ob

in

der

Stadt,

auf

der

Wiese,

im

Wald

oder

am

Berg.

Ein

gutes

Vergleichsbeispiel

mit

hochwertigen

Messungen

sind

zum

Beispiel

Bergstationen

wie

das

Sonnblick-Observatorium,

wo

seit

1886

in

völlig

gleicher

Umgebung

gemessen wird. Auch hier gibt es eine deutliche Erwärmung in den letzten Jahrzehnten.

dMP:

Nach

Ihrer

Einschätzung:

Fällt

die

gerade

erlebte

Kältephase

(Mürztal:

bis

–

18°C)

im

Jänner

für

den

Jahresdurchschnitt 2026 in`s Gewicht?

Thomas

Wostal:

Wie

jeder

Monat,

wird

auch

dieser

Jänner

mit

einem

Zwölftel

in

den

Jahresdurchschnitt

eingehen.

Ob

es

sich

dabei

um

eine

kleine

Dämpfung

in

einem

insgesamt

sehr

warmen

Jahr

handelt

oder

um

eine

Verstärkung

in

einem

insgesamt

sehr

kühlen

Jahr,

lässt

sich

jetzt

aber

natürlich

noch

nicht

sagen.

Ähnlich

wie

sich

ein

Monat

nach

dem

Start

der

Fußballmeisterschaft

noch

nicht

sagen

lässt,

wie

sich

die

ersten

Spiele

von Sturm Graz auf den Tabellenstand am Ende der Saison auswirken.

Der

MÜRZPANTHER

wagt

einen

Blick

in

die

Zukunft:

Durchschnittlich

wird

dieses

Jahr

nur

die

Temperatur

und

Sturm Graz

MEISTER!

Die Schneerose erfreut nicht nur, sie ist auch ein kleines Wunder der

Natur. Sie überlebt den Winter nicht nur unbeschadet, sie beginnt in

dieser Jahreszeit auch zu blühen! Wie sie das macht? Sie lagert Wasser

aus den Zellen aus, damit sie bei Kristallbildung keinen Schaden

nehmen. Daneben reichern die Zellen Salze, Alkoholverbindungen und

Zucker an, um sich zu schützen, indem sie den Gefrierpunkt von Wasser

herabsetzen.

Fotocredit: Pixabay