HOPFEN IST KULTUR!

Die

meisten

Österreicher

verbinden

mit

Hopfen

einen

wichtigen

Inhaltsstoff

in

Bier.

Dort

verleiht

er

dem

Getränk

den

etwas

bitteren

Geschmack

und

verleiht

ihm

Noten

von

Kräutern

oder

Gewürzen

und

vielem

mehr.

Aber

bereits

seit

dem

12.

Jahrhundert

weiß

man

auch,

dass

sich

Hopfen

neben

vielen

anderen

Effekten

positiv

auf

die

Darmflora

auswirkt.

Ausschlaggebend

dafür

sind

viele

Polyphenole

wie

Flavonoide

und

Phenolsäuren,

die zu den Antioxidantien gehören und die vor Entzündungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs schützen.

In

Österreich

gibt

es

einen

Verein,

die

Forschungs-Plattform

Phytopharmaka

und

Naturstoffe

Österreich

oder

Herbal

Medicinal

Products

Platform

Austria

(HMPPA),

der

sich

der

Erforschung

und

Entwicklung

von

pflanzlichen

Arzneistoffen

verschrieben

hat

und

die

gewonnenen

Erkenntnisse

zugunsten

der

Patientinnen

und

Patienten

nach

modernsten

wissenschaftlichen

Standards

umsetzt.

Zu

ihrem

Tätigkeitsfeld

gehört

auch

die

Wahl

zur

Arzneipflanze

des

Jahres.

Diese

fiel

heuer

auf

den

Hopfen.

Humulus

lupulus,

so

der

lateinische

Name,

weist

ein

breites pharmakologisches Wirkprofil auf.

Der

MÜRZPANTHER

hat

mit

Assoc.

Prof.

Dr.

Christian

W.

Gruber

von

der

Medizinischen

Universität

Wien

und

Vizepräsident der HMPPA gesprochen, um mehr über diese Pflanze zu erfahren.

dMP:

Wird

zur

Zeit

geforscht,

welche

Wirkung

Hopfen

tatsächlich

entwickeln

kann?

Die

Wirkungen,

die

angeführt sind, klingen ja beinahe nach einem Wundermittel!

Prof.

Christian

Gruber:

Ja,

es

gibt

Forschungsteams,

die

sich

mit

den

Hopfeninhaltsstoffen

und

deren

Wirkung

beschäftigen.

Für

beruhigende

und

schlaffördernde

Effekte

liegen

gute

Daten

vor,

viele

weitere

Wirkungen

sind

bislang vor allem experimentell untersucht und noch nicht klinisch gesichert.

dMP:

Hat

die

breite

Wirkung

der

Bitterstoffe

Parallelen

zu

jenen,

die

auch

medizinischer

Hanf

aufweist

–

sie

gehören auch zur selben botanischen Familie!

Prof.

Christian

Gruber:

Die

Inhaltsstoffe

und

Wirkungen

von

Hopfen

unterscheiden

sich

grundsätzlich

von

jenen

des Cannabis, auch wenn es einige Überschneidungen gibt.

Eine

interessante

HMPPA

Monografie

von

Prof.

Stuppner

zeigt,

dass

Hopfen

ein

breites

pharmakologisches

Wirk-

profil

aufweist.

Am

besten

belegt

sind

Effekte

auf

Schlaf-

und

Angststörungen,

sowie

auf

Beschwerden

während

der

Menopause.

Andere

Wirkungen,

etwa

antibakterielle,

entzündungshemmende,

metabolische,

neuroprotektive

oder

antikanzerogene

Effekte

sind

überwiegend

experimentell

beschrieben.

Hopfen

wirkt

beruhigend,

schlaf-

fördernd

und

angstlösend.

Deswegen

liegt

der

phyto-therapeutische

Schwerpunkt

in

der

Behandlung

leichter

Schlafstörungen

und

nervöser

Unruhe

(Anm.:

Phytotherapie

ist

die

Anwendung

von

Pflanzen,

Pflanzenteilen

oder

deren Zubereitungen).

dMP:

Es

gibt

weltweit

über

300

Sorten

Hopfen

für

den

unterschiedlichsten

Einsatz

–

beinhaltet

auch

Humulus lupulus diese Wirkstoffe?

Prof.

Christian

Gruber:

Humulus

lupulus,

die

Arzneipflanze

des

Jahres

2026,

beinhaltet

die

für

die

Wirkungen

verantwortlichen

Inhaltsstoffe

die

polyphenolischen

Verbindungen

bzw.

Prenylflavonoide

und

Bitterstoffe;

Sorte,

Herkunft,

Ernte

und

Extraktion

bestimmen

den

Gehalt

der

einzelnen

Stoffe.

Das

Arzneibuch

schreibt

vor,

welche

Qualitätsstandards (d.h. Menge an bestimmten Inhaltsstoffen) zu erfüllen sind.

In

welchem

Teil

der

Pflanze

befinden

sich

aber

diese

Inhaltsstoffe?

Die

wirksamen

Inhaltsstoffe

des

Hopfens

be-

finden

sich

vor

allem

in

den

Drüsenhaaren

der

weiblichen

Blüten.

À

propos:

Hopfen

ist

eine

zweihäusige

Pflanze,

d.h.

dass

männliche

und

weibliche

Blüten

auf

getrennten

Pflanzen

auftreten.

Zum

Bierbrauen

werden

nur

die

weiblichen

Pflanzen

genutzt,

die

durch

vegetative

Vermehrung

vervielfältigt

wird.

Vegetativ

heißt,

dass

sie

nicht

durch

Befruchtung

(generative

Vermehrung)

vermehrt

wird,

sondern

dass

durch

beispielsweise

Stecklinge

idente

Pflanzen entstehen.

.

Prof.

Chlodwig

Franz,

ebenfalls

im

Präsidium

der

HMPPA

meint

erläuternd

dazu:

Als

„Sorte“

bezeichnet

man

eine

gezüchtete

Kulturform

einer

Pflanzenart,

sie

(1)unterscheidet

sich

in

einem

oder

mehreren

(äußeren)

Merkmalen

von

den

anderen

Sorten

derselben

Art,

(2)

ist

einheitlich

und

(3)

ist

stabil

in

den

Merkmalen

über

mehrere

Generationen

(über

Samen

vermehrt

oder

verklont,

d.h.

über

Stecklinge

vermehrt).

Die

erwähnten

über

300

Hopfen-Sorten

gehören

also

alle

zur

Art

Hopfen

(Humulus

lupulus),

sehen

ähnlich

–

aber

nicht

in

allen

Merkmalen

gleich

–

aus

und

haben

prinzipiell

die

gleichen

Inhaltsstoffe

bzw.

Stoffgruppen.

Es

gibt

jedoch

auch

innerartliche

chemische

Vielfalt

(sog.

Chemotypen)

und

damit

Sorten,

die

einmal

die

eine

Substanz

oder

Stoffgruppe,

einmal

eine

andere

verstärkt

ausbilden.

Demnach

können

Hopfensorten

auch

unterschiedliche

Geschmacks-

bzw.

Wirkungs-Schwerpunkte haben.

dMP:

Sind

die

Wirkungen

nicht

bereits

lange

Zeit

bekannt?

Leonhard

Fuchs

beschreibt

bereits

in

der

ersten

Hälfte

des

16.

Jahrhunderts:

„Hopfen

reinigen

das

Blut“

(antibakteriell,

entzündungshemmend),

„Sie

verzehren

auch

allerley

Geschwulst“

(antikanzerogen)

„Treibt

kräftig

den

Stuhlgang“

(metabolisch)

„Der

Hopf

eröffnet

auch

die

Mutter“

(Wirkung

in

der

Gynäkologie

–

Menopause).

(Anm.:

Aktuelle

Untersuchungen

weisen

auf

eine

Reihe

weiterer

potenzieller

Anwendungsgebiete

hin.

Informationen

dazu

finden

Sie

in

der

Monografie Hopfen

von Prof. Stuppner.

Prof.

Christian

Gruber:

Das

Studium

der

Naturstoffe

und

seiner

Wirkungen

hat

lange

Tradition;

bereits

im

alten

Ägypten

(ca.

1550

v.

Chr.)

wurden

Arzneimittelrezepte

unter

anderem

aus

Heilpflanzen,

im

sog.

‚Papyrus

Ebers‘

gesammelt und niedergeschrieben.

Prof.

Chlodwig

Franz:

Heute

wissen

wir

jedoch

wesentlich

mehr

über

die

Hintergründe

dieser

alten

Beschrei-

bungen und können Symptome, Wirkung und Wirksamkeit besser erklären.

dMP:

Wie

entfaltet

Hopfen

die

beste

Wirkung?

Roh,

gekocht,

verarbeitet?

Welche

Konzentrationen

sind

in

der Pharmakologie üblich?

Prof.

Christian

Gruber:

Als

standardisierte

Zubereitung

laut

Arzneibuch;

Hopfenzapfen

können

in

Form

eines

Tees,

der

gepulverten

Droge,

als

Tinktur,

Flüssig-

oder

Trockenextrakt

eingenommen

werden.

Für

die

Teezu-

bereitung

werden

0,5 g

Droge

mit

150–200 ml

Wasser

als

Infus

zubereitet.

Pro

Tag

können

bis

zu

4

Tassen

getrun-

ken

werden.

Als

Schlafhilfe

30

bis

60

Minuten

vor

dem

Schlafengehen

1

Tasse

trinken.

Bessern

sich

die

Beschwer-

den

innerhalb

von

zwei

Wochen

nicht

oder

verschlimmern

sie

sich,

sollte

ärztlicher

Rat

eingeholt

werden.

Das

HMPC

(Anm:

Committee

on

Herbal

Medicinal

Products

der

Europäischen

Arzneimittelagentur)

empfiehlt

die

Verwendung

von

Hopfenzapfen

als

Tee

erst

ab

einem

Alter

von

12

Jahren.

Schwangeren

und

stillenden

Frauen

wird

aufgrund

fehlender

Daten

von

einer

Anwendung

abgeraten.

Bei

einer

bekannten

bestehenden

Allergie

gegenüber einer im Hopfen enthaltenen Substanz sollte kein Hopfenpräparat eingenommen werden.

dMP: Wie wird Hopfen zeitgemäß in der ärztlichen Praxis angewendet?

Prof.

Christian

Gruber:

Hopfen

wird

als

traditionelle

Heilpflanze

verwendet.

Das

HMPC

bewertete

Hopfenzapfen

als

traditionelles

pflanzliches

Arzneimittel

und

empfiehlt

ihre

Anwendung

aufgrund

langjähriger

Erfahrung

zur

Besserung

leichter

Symptome

von

Stress

und

als

Schlafhilfe.

Es

gibt

derzeit

keine

pharmakologischen

Zuberei-

tungen,

in

denen

der

Hopfen

oder

deren

Inhaltsstoffe

in

evidenzbasierten

Studien,

wie

z.B.

für

Arzneimittel

üb-

lich, überprüft wurde.

dMP: Herzlichen Dank für das Interview!

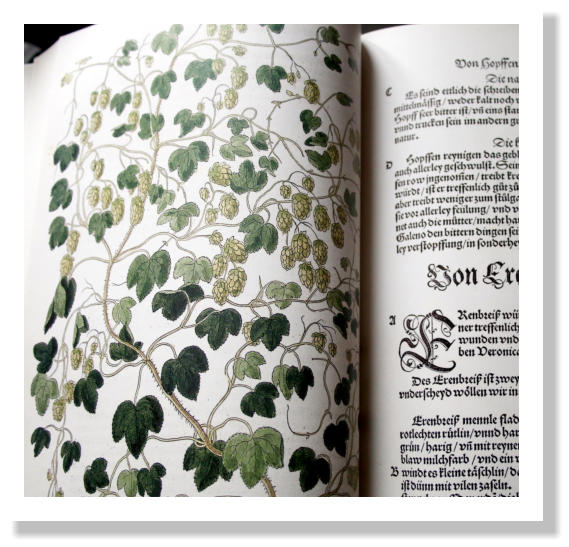

Hopfen wird im Anbau zwischen 6 und 8 Metern hoch. Die Pflanze erreicht eine Lebensdauer von bis zu 50 Jahren. Die Hopfendolden

(rechts im Bild) entstehen, nachdem der Hopfen geblüht hat: das nennt man Ausdoldung.

Fotocredit: pixabay

In dieser wunderschönen Faksimile

Ausgabe des New Kreüterbuch

(Taschen Verlag) von Leonhart

Fuchs ist auch im Kapitel „Die

Heilpflanzen von Fuchs in der

modernen Phytotherapie eigens

erwähnt: Hopfenzapfen,

Drüsenschuppen, Extrakt. Tee zur

Appeteitanregung (Bitterstoffe!),

Extrakte zur Beruhigung und bei

Schlafstörungen.

Bildgestaltung: der MÜRZPANTHER